通興宮主祀楊府太師(尪公祖大德禪師)

埔頂東勢寮

通興宮主祀楊府太師(尪公祖大德禪師)

※歸佛將軍、楊延德、尪公祖。

楊府太師自建廟以來,則尊崇梁府千歲貴為天子,

坐鎮中宮,追至歲次丁亥,

民國九十八年(西元二○○九年)經聖母娘娘數度催促,

諭示易位中宮,以振昔日之威望也。

祀典日期:農曆八月初六日

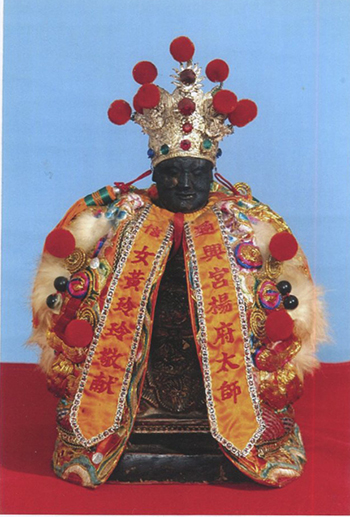

頭戴佛冠,身著袈裟,坐龍椅,

雙手作揖,五湖四海請

龍顏虎眉,目光炯炯若電。

通興宮主祀楊府太師(尪公祖大德禪師)

※歸佛將軍、楊延德、尪公祖。

楊府太師自建廟以來,則尊崇梁府千歲貴為天子,

坐鎮中宮,追至歲次丁亥,

民國九十八年(西元二○○九年)經聖母娘娘數度催促,

諭示易位中宮,以振昔日之威望也。

祀典日期:農曆八月初六日

頭戴佛冠,身著袈裟,坐龍椅,

雙手作揖,五湖四海請

龍顏虎眉,目光炯炯若電。

歸佛將軍、楊延德、尪公祖

楊延德,時人稱「五郎」,楊業令公第五子。人與名同俊俏,生著風流倜党,英俊蕭洒,人高馬大,虎頭燕頷,天庭開闊飽滿,眉清目秀、目光炯炯、眼神有力,鼻準挺直飽滿,雙耳渾厚且大,略有鬢鬍,一幅標準體格的大將軍典型。據五台山住持說:該佛像是宋朝時所雕塑的,留存至今(楊延德五郎),原先是團練使,父親楊業死後,宋廷錄為殿直。同樣的長年防守山西省西、北邊境一帶的長城邊關。長城在山西省境內有四十餘處的關口,距五台山較近,較有名的三關,其中最聳拔雄壯的莫過於雁門關,坊間家喻戶曉的楊家將故事,即大都以此地為題材做背景。

雁門關設於代縣西北的雁門山上,飛雁甚多,飛於其間而得名。有詩:「良人北出雁門關,怨婦淒聲淚滿襟」之堪境。寧武關在山西寧武縣為山西省北境的要隘。偏頭關屹立山西西北角的偏關縣。山西省自古有此三關固守,邊防甚為鞏固。

由於地緣關係,五郎又常年防守邊關,對這一地區的地理相當熟悉,有一天他巡視到五台山,逢風雨交加,遇到一位師父請五郎入坐二人很投緣,彼此間也無所不談,當五郎臨走前,這位師父給了他一個度牒錦囊,要他在最危急緊要的關頭才打開來看。(傳說中這位師父即是文殊菩薩的化身)。

這一年秋,契丹蕭太戶再率二十萬大軍攻入雁門關,五郎率軍力敵,奈何猛虎難敵猴群,且戰且退,輕騎退至五台山,後有遼兵追到,五郎想起錦囊之事,忙打開一看:「哦!原來如此。」即速轉入寺院內,只知道出來時,是一位身披袈裟,落髮為僧的和尚,也免去了五郎一場災劫,救了自己的命。

從此潛心靜修,悟道大乘,緣覺富貴如浮雲。這對一個數十年奔走沙場、捍衛邊關的將軍來說,是多麼的無奈與空虛,也是一種很大的考驗,然而在潛心佛學之外,五郎他不忘一個武將的精神。也因此,他在五台山編創了舉世聞名的「楊家三十六路花槍」,又名「梨花槍」。後事又叫做「五郎八卦槍」,統稱「楊家槍」。

根據戚繼光在他著的「紀效新書,長槍總說」中,很推崇楊家槍法,他認為「五郎八卦槍,天下無敵手。」楊家將都使槍,這與宋時的長兵以槍為主是有關係,也有精妙的槍法鄉力當時的槍有大槍和花槍,「七尺槍、八尺槍,大槍一丈另八寸。」七尺槍是指花槍的長度,大槍是帶有鐵根的鐵槍。使大槍,需要有很大的腰力和臂力,使花槍也要有大槍的功夫。

五台山集福寺供奉五郎佛像禪房裡邊,現存有當時留下來的一支「八尺棍」長八尺,重八十一斤,是很珍貴的宋代時期的遺物。

五郎在五台山碧山寺歸佛,這段期間,於宋真宗二年(西元一○○五年),他親自把他父親楊令公的遺骨檢到楊家家廟龍泉寺旁邊的山坡台地埋葬,並建塔為紀念,這就是五台山很有名的T楊令公塔一。

另據稗官戲曲中有這麼一段故事·宋仁宗在位時,契丹借口重訂邊界,復又進兵擾關,仁宗御駕親征,宋軍大敗,仁宗退到五台山,車行不慎掉落泥淖中,幸五郎路過至此救駕,仁宗感謝師父救駕之恩,曾說了一句話:「江山若是復到,朕來年五台進香」,從此五台山更是香火鼎盛,後來人們常說:「江山復到,五台進香」,即意謂著,當你事業失敗、損財,若是能恢復家業,即勸善向佛。這一句口頭禪如果你常唸,也許還真靈驗呢!

楊家滿門忠烈本宮先人能奉祀楊府太師留傳至今,後人以楊府太師為榮,流芳萬世。

雁門關設於代縣西北的雁門山上,飛雁甚多,飛於其間而得名。有詩:「良人北出雁門關,怨婦淒聲淚滿襟」之堪境。寧武關在山西寧武縣為山西省北境的要隘。偏頭關屹立山西西北角的偏關縣。山西省自古有此三關固守,邊防甚為鞏固。

由於地緣關係,五郎又常年防守邊關,對這一地區的地理相當熟悉,有一天他巡視到五台山,逢風雨交加,遇到一位師父請五郎入坐二人很投緣,彼此間也無所不談,當五郎臨走前,這位師父給了他一個度牒錦囊,要他在最危急緊要的關頭才打開來看。(傳說中這位師父即是文殊菩薩的化身)。

這一年秋,契丹蕭太戶再率二十萬大軍攻入雁門關,五郎率軍力敵,奈何猛虎難敵猴群,且戰且退,輕騎退至五台山,後有遼兵追到,五郎想起錦囊之事,忙打開一看:「哦!原來如此。」即速轉入寺院內,只知道出來時,是一位身披袈裟,落髮為僧的和尚,也免去了五郎一場災劫,救了自己的命。

從此潛心靜修,悟道大乘,緣覺富貴如浮雲。這對一個數十年奔走沙場、捍衛邊關的將軍來說,是多麼的無奈與空虛,也是一種很大的考驗,然而在潛心佛學之外,五郎他不忘一個武將的精神。也因此,他在五台山編創了舉世聞名的「楊家三十六路花槍」,又名「梨花槍」。後事又叫做「五郎八卦槍」,統稱「楊家槍」。

根據戚繼光在他著的「紀效新書,長槍總說」中,很推崇楊家槍法,他認為「五郎八卦槍,天下無敵手。」楊家將都使槍,這與宋時的長兵以槍為主是有關係,也有精妙的槍法鄉力當時的槍有大槍和花槍,「七尺槍、八尺槍,大槍一丈另八寸。」七尺槍是指花槍的長度,大槍是帶有鐵根的鐵槍。使大槍,需要有很大的腰力和臂力,使花槍也要有大槍的功夫。

五台山集福寺供奉五郎佛像禪房裡邊,現存有當時留下來的一支「八尺棍」長八尺,重八十一斤,是很珍貴的宋代時期的遺物。

五郎在五台山碧山寺歸佛,這段期間,於宋真宗二年(西元一○○五年),他親自把他父親楊令公的遺骨檢到楊家家廟龍泉寺旁邊的山坡台地埋葬,並建塔為紀念,這就是五台山很有名的T楊令公塔一。

另據稗官戲曲中有這麼一段故事·宋仁宗在位時,契丹借口重訂邊界,復又進兵擾關,仁宗御駕親征,宋軍大敗,仁宗退到五台山,車行不慎掉落泥淖中,幸五郎路過至此救駕,仁宗感謝師父救駕之恩,曾說了一句話:「江山若是復到,朕來年五台進香」,從此五台山更是香火鼎盛,後來人們常說:「江山復到,五台進香」,即意謂著,當你事業失敗、損財,若是能恢復家業,即勸善向佛。這一句口頭禪如果你常唸,也許還真靈驗呢!

楊家滿門忠烈本宮先人能奉祀楊府太師留傳至今,後人以楊府太師為榮,流芳萬世。